L'histoire de ma vie

Depuis tout petit, le concept de socialisation me suit. Le fait de côtoyer plusieurs milieux sociaux m'a ouvert à énormément d'opportunités. Je vais tenter ici de discuter de ce concept, de le définir et de le lier à ma vie de tous les jours. Pour ce faire, je me baserai sur mon vécu privé et professionnel.

Avant de rentrer dans un aspect plus théorique, il est important de rappeler que la socialisation est un concept central en sociologie. Plusieurs auteurs donnent des définitions qui se rejoignent sur plusieurs aspects.

Émile Durkheim (1972), l'un des grands noms de la sociologie, a vraiment mis en avant à quel point la socialisation est essentielle pour créer des liens dans notre société. Il pensait que la société joue un rôle clé en façonnant l'individu, en lui transmettant des règles et des valeurs qui nous unissent tous, ce qui aide à maintenir l'harmonie sociale. Pour lui, la socialisation est un voyage où l'individu apprend à s'intégrer dans la société, en découvrant progressivement les règles du jeu. Georg Simmel, un autre sociologue influent, a ajouté une touche intéressante à cette idée avec son concept de "sociation", qui parle des interactions entre les gens (Watier, 2021). Il soulignait que ces relations sont toujours en mouvement et dépendent des contextes sociaux, ce qui rend la socialisation dynamique et vivante.

Bernard Lahire, dans son livre L'Homme pluriel (Lahire, 2016), nous offre une vision encore plus riche de la socialisation. Il explique que dès notre enfance, nous sommes exposés à une multitude de contextes sociaux, ce qui nous aide à développer une variété de dispositions. Plutôt que d'avoir un habitus unique (un concept de Bourdieu), nous avons un ensemble de comportements et de valeurs que nous utilisons selon les situations (Lahire, 2013). Claire Bidart, quant à elle, se penche sur les réseaux personnels et sur la façon dont la socialisation évolue tout au long de notre vie. Cela donne une belle dimension au concept de socialisation, le rendant dynamique, tout comme Simmel l'a suggéré (Bidart, 2008). Ses recherches montrent que nos relations sociales changent et influencent nos parcours, surtout lors des moments clés de notre passage à l'âge adulte.

La socialisation est un processus complexe et continu, influencé par une multitude de facteurs et d'interactions. Elle joue un rôle essentiel dans la formation de l'identité individuelle et dans la reproduction des structures sociales. Au final, j'attribuerais la définition suivante au concept de la socialisation : "La socialisation désigne le processus par lequel les individus apprennent et intériorisent les normes, les valeurs, les comportements et les rôles sociaux propres à leur société. Ce processus permet aux individus de s'intégrer dans leur environnement social et de participer à la vie collective."

La socialisation primaire est un concept fondamental qui décrit comment nous apprenons à naviguer dans notre société. C'est le moment où, en grandissant, nous intégrons les normes, les valeurs et les comportements qui nous aident à nous connecter avec les autres (Zolesio, 2018). Ce processus se déroule surtout au sein de notre famille, mais aussi grâce à l'école, aux amis et même aux médias. D'après Peter Berger et Thomas Luckmann (2018), cette première étape de socialisation est cruciale, car elle façonne notre vision du monde. Pour un enfant, ce qu'il apprend à ce stade n'est pas juste une option parmi d'autres, mais la réalité qu'il perçoit. Ainsi, la socialisation primaire joue un rôle clé dans la construction de notre identité, tant personnelle que sociale. Les valeurs et normes que nous avons intégrées durant notre enfance nous accompagnent tout au long de notre vie, influençant nos interactions et notre façon de réagir aux différentes situations sociales.

La socialisation secondaire est un concept fascinant qui décrit comment, après avoir été socialisé durant notre enfance, nous continuons à apprendre et à nous adapter tout au long de notre vie adulte. En effet, ce processus nous aide à intégrer de nouvelles normes, valeurs, compétences et rôles sociaux (Zolesio, 2018). Contrairement à la socialisation primaire, qui se déroule surtout dans le cadre familial et scolaire pendant notre jeunesse, la socialisation secondaire se manifeste lorsque nous entrons dans de nouveaux environnements, comme le travail, le mariage ou des engagements politiques et associatifs. D'après Peter Berger et Thomas Luckmann (2018), cette phase est cruciale car elle nous permet de nous adapter aux différentes structures sociales que nous rencontrons. Bien que la socialisation secondaire soit souvent moins émotionnelle que la première, elle reste essentielle pour naviguer dans les divers contextes sociaux de notre vie adulte. En somme, c'est un processus d'apprentissage continu qui enrichit notre expérience sociale tout au long de notre vie.

Intégrer les concepts de socialisation, notamment la socialisation primaire et secondaire, dans mon portfolio est vraiment enrichissant. Ces idées sociologiques m’aident à mieux saisir comment mon parcours, mes choix professionnels et ma façon d’enseigner ont été façonnés par mon environnement social. La socialisation primaire a été le socle de mes valeurs, de ma vision du monde et de ma perception de l’école. Par exemple, ma sensibilité à la justice sociale, à l’égalité des chances et à l’importance de la voix de chaque élève vient en grande partie de ces principes que j’ai intégrés dès mon enfance. En ce qui concerne la socialisation secondaire, elle a également joué un rôle clé dans mon évolution. Elle m’a permis d’adapter mes pratiques, de remettre en question certaines idées reçues et d’en construire de nouvelles. Par exemple, mon expérience dans l’enseignement secondaire m’a appris à adopter une certaine autorité, mais mon passage en Haute-Ecole et en tant qu'étudiant-assistant m’a encouragé à privilégier une approche plus collaborative, axée sur l’échange et le dialogue. Ces changements ne sont pas anodins : ils résultent d’une socialisation secondaire continue qui façonne ma manière d’être enseignant aujourd’hui. En intégrant ces réflexions dans mon portfolio, je ne fais pas que décrire mes actions : je partage aussi les raisons qui les sous-tendent, en mettant en avant les dynamiques sociales qui ont influencé mes choix. Cela me permet de prendre du recul et de reconnaître que ma posture actuelle est le fruit d’un parcours, tout en restant ouverte à l’évolution grâce à de nouvelles expériences. En tant que futur formateur, cette compréhension des processus de socialisation est un atout précieux, car elle me pousse à être attentif aux parcours variés des étudiants que j’accompagne, sans présumer que nous partons tous du même point ou que nous avançons tous de la même manière.

De mon enfance jusqu'à mes 18 ans

En réfléchissant à l'impact de ma socialisation, primaire surtout ici, sur ma personnalité actuelle, je prends conscience de l'influence profonde que mon enfance et mon adolescence ont eue, marquées par des valeurs que mes parents et mon entourage m'ont transmises. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti un désir d'apprendre et de comprendre, non pas par obligation, mais par une motivation intrinsèque que mes parents ont toujours soutenue. Venant d'un milieu modeste, ils m'ont inculqué que la connaissance est une clé possible d'émancipation, mais également une obligation : celle d'utiliser ce savoir pour aider autrui. J'éprouvais du plaisir à aider, à être utile, à rendre service, que ce soit à l'école, à la maison ou parmi mes amis, non pas pour obtenir de la reconnaissance, mais parce que cela me semblait tout simplement naturel. Je les remercie pour ça, car c'est en voulant faire le bien autour de moi et en aidant les autres que j'ai pu m'ouvrir aux autres rapidement.

Durant mes études secondaires, j'ai continué dans cette vision à l'aide de mon rôle de délégué de classe et de mon aide dans des projets humanitaires, que j’ai occupé pendant plusieurs années. C’était un moyen d’incarner les valeurs d’écoute, de médiation et de représentation que j’avais observées chez mes parents. En parallèle, j’ai commencé à travailler dès mes 15 ans, avec des jobs étudiants dans des milieux très variés, souvent au contact de gens. Ces expériences m’ont non seulement appris la rigueur, mais elles ont surtout renforcé mon aisance à communiquer avec toutes sortes de personnes, quel que soit leur âge, leur statut ou leur parcours. J'adorais discuter et faire rire les gens. Je me rends d'ailleurs compte que ce goût du contact humain ne vient pas de nulle part : mes parents étaient restaurateurs, et chez nous, discuter avec les gens, créer du lien, savoir écouter et répondre avec bienveillance fait partie du quotidien. J’ai grandi dans cet univers d’échange permanent, où chaque client est accueilli avec attention, où la parole circule librement. Naturellement, cela a nourri chez moi une certaine fibre relationnelle, une facilité à aller vers les autres, à créer du lien, à comprendre les dynamiques de groupe.

Aussi, j’ai toujours pratiqué un sport collectif, et c’est encore le cas aujourd’hui. Là aussi, j’y retrouve les valeurs que je porte depuis l’enfance : l’esprit d’équipe, le respect des autres, l’engagement commun.

Durant mes études supérieures

En poursuivant avec mes études supérieures, j’ai naturellement été attiré par un parcours menant à l’enseignement, comme une suite logique à ce que ma socialisation primaire avait inscrit en moi : le goût du contact humain, l’envie d’aider, et la conviction que l’on apprend autant des autres que des livres. M’orienter vers le métier de professeur, c’était entrer dans un milieu où la socialisation est au cœur de tout : on transmet, on dialogue, on s’adapte, on écoute, on crée du lien constamment. Pendant toutes mes années d’études, j’ai prolongé cet engagement en devenant représentant étudiant, rôle que j’ai occupé de manière continue. Là encore, il ne s’agissait pas simplement de représenter les étudiants, c’était pour moi un moyen d’améliorer le quotidien des autres, de faire le lien entre les étudiants et les instances décisionnelles, de fluidifier la communication, de porter les besoins des étudiants.

En parallèle, j’ai continué à travailler énormément, à multiplier les expériences en dehors des cours, non seulement par nécessité mais aussi parce que cela me permettait de rencontrer des profils variés, d’approfondir ma compréhension du monde. J’ai aussi lancé ou participé à plusieurs projets d’aide aux étudiants, souvent dans une logique de partage d’informations, de mutualisation de ressources, de soutien moral ou administratif. Cette période universitaire a été une véritable phase de socialisation secondaire, au sens où elle m’a permis de redéfinir ma place dans un nouveau monde, de m’adapter à ses codes tout en y modifiant mes propres valeurs. J'ai senti que je me suis affirmé dans ma manière d'agir et de prendre des décisions. Elle m’a permis de développer de nouvelles compétences, d’apprendre à composer avec des cadres institutionnels, à défendre des idées, à négocier, à faire passer des messages. C’est dans ce contexte que mon identité professionnelle a vraiment commencé à se construire, comme un acteur relationnel, engagé et conscient des dynamiques sociales qui traversent l’école et la société.

Cette année

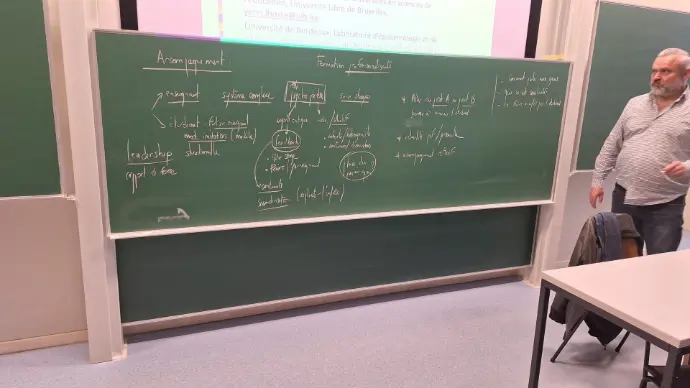

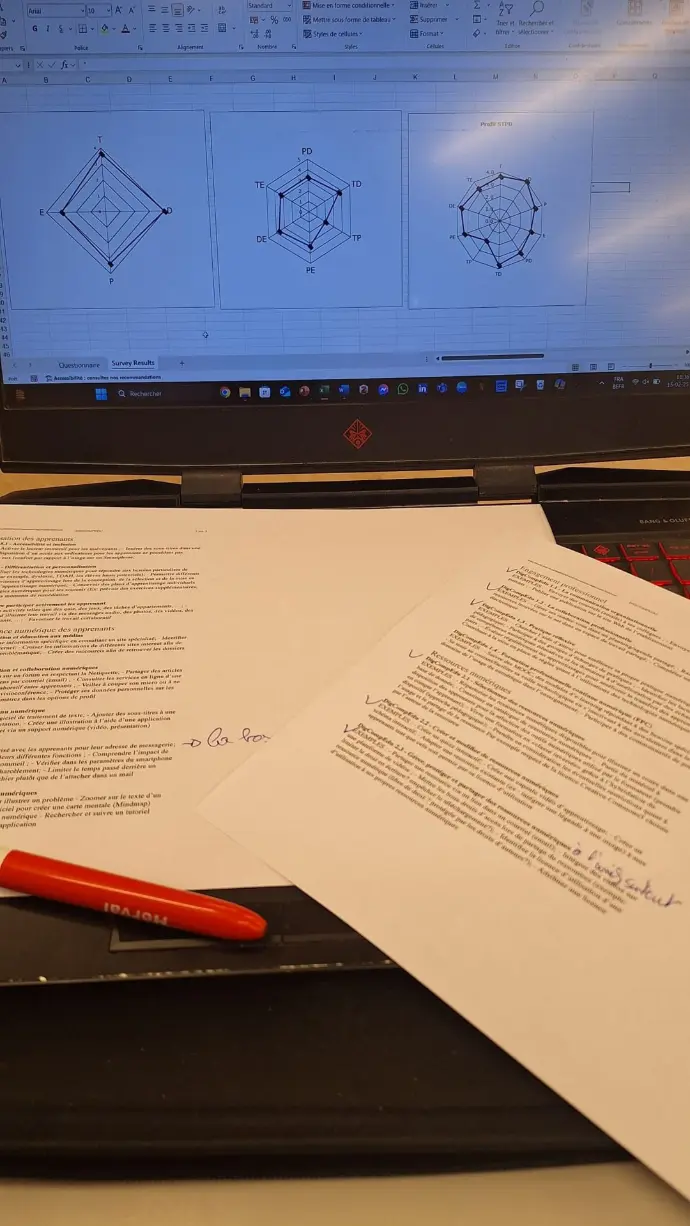

Cette année a marqué un tournant important dans mon parcours, car j’y ai découvert une véritable passion pour les débats, les discussions et les rencontres intellectuelles. J’ai réalisé à quel point j’aimais non seulement apprendre, mais aussi apprendre avec et grâce aux autres. Échanger des idées, confronter des points de vue, écouter des récits de vie, questionner mes certitudes... Tout cela est devenu une source de motivation grâce à ce master de spécialisation. Cette évolution traduit une transformation plus profonde de ma socialisation secondaire je pense. Là où auparavant je cherchais surtout à aider et à m’investir dans des projets concrets, je ressens aujourd’hui un besoin fort d’être nourri intellectuellement par les autres, de rester curieux, de m’enrichir de parcours et de pensées différentes. Ce n'est pas seulement pour aider les autres que je discute et que j'interagis socialement, c'est aussi pour moi. En parallèle, j’ai commencé à travailler comme professeur de mathématiques, ce qui m’a ouvert une nouvelle dimension de la relation humaine. J’ai énormément appris, tant sur le plan pédagogique que sur le plan personnel. J’ai rencontré des collègues aux parcours très différents du mien, et surtout des élèves avec des histoires, des sensibilités et des regards sur le monde qui m’ont profondément touché. Chaque classe, chaque échange, chaque situation m’a permis de mieux comprendre les autres et de mieux me comprendre moi-même.

Bibliographie

Berger, P. & Luckmann, T. (2018). La Construction sociale de la réalité. Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.berge.2018.01.

Bidart, C. (2008). Dynamiques des réseaux personnels et processus de socialisation : évolutions et influences des entourages lors des transitions vers la vie adulte. Revue française de sociologie, 49 (3), 559-583. https://doi.org/10.3917/rfs.493.0559.

Durkheim, E. (1972). Sociologie de l’éducation. Dans M. Salines (Ed.), Pédagogie et éducation. Évolution des idées et des pratiques contemparaines: Récueil de textes, présentés et commentés (pp. 65-74). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783111416540-011.

Lahire, B. (2013). Dans les plis singuliers du social : Individus, institutions, socialisations. La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.lahir.2013.01.

Lahire, B. (2016). L’homme pluriel. La sociologie à l’épreuve de l’individu. Dans C. Halpern Identité(s) : L'individu, le groupe, la société (p. 57-67). Éditions Sciences Humaines. https://doi.org/10.3917/sh.halpe.2016.01.0057.

Watier, P. (2021). Georg Simmel : connaissance et culture, individu et vie. Hermès - La Revue, 87 (1), 98-107. https://shs.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2021-1-page-98?lang=fr.

Zolesio, E. (2018). Socialisations primaires / secondaires : quels enjeux ? Idées économiques et sociales, 191 (1), 15-21. https://doi.org/10.3917/idee.191.0015.