Fiche UE

La fiche d'Unité d'Enseignement (UE) est le point central du début du processus de construction de mon cours "Initiation à la recherche, notion d'épistémologie et préparation au mémoire". Il y a énormément d'informations à y indiquer et elles sont très importantes. En effet, le décret (article 77) prévoit notamment les éléments caractéristiques suivants : "2° le nombre de crédits associés ; 3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation ; 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels ; 10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre ; 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage". Il est important de faire cette fiche UE contentieusement car " les étudiants des classes cultivées sont les mieux (ou les moins mal) préparés à s'adapter à un système d'exigences diffuses et implicites puisqu'ils détiennent, implicitement, le moyen d'y satisfaire" (Bourdieu et Passeron, 1964). Cette fiche doit donc pouvoir être le plus explicite possible pour aider le plus d'étudiants.

Où se renseigner ? Quels sont les contenus de cours à intégrer ? Quel serait le mode d'évaluation ? Comment formuler mes objectifs d'apprentissage ?

Compétences

Il est important de différencier un objectif d'apprentissage et une compétence. Le référentiel de compétences, défini par l’Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) et encadré par le décret (article 15), est un document structuré qui regroupe les compétences spécifiques exigées pour chaque grade académique, diplôme ou certification. Chaque programme d’études utilise ce référentiel pour concevoir un profil d’enseignement, qui inclut des unités d’enseignement associées à des acquis d’apprentissage. Au niveau inférieur, la fiche d’enseignement décrit précisément les apprentissages visés dans chaque unité. Ces éléments garantissent une cohérence dans la formation des étudiants, tout en permettant des adaptations spécifiques par établissement. C'est un élément que je ne maitrisais pas au début de l'année académique. Un objectif est plus précis qu'une compétence qui est davantage englobant. Un objectif est souvent formulé à l'aide d'un verbe d'action et décrit une intention pédagogique. En éducation, la taxonomie de Bloom (1956) est souvent celle utilisée. Cette taxonomie organise les objectifs d'apprentissage en un continuum, allant des compétences cognitives de base, telles que la connaissance et la compréhension, jusqu'à des compétences plus avancées comme la synthèse, la création et l'évaluation. En discutant lors d'un cours, j'ai pu mieux cerner les enjeux et l'importance d'intégrer des compétences et des objectifs clairs et précis.

Nombre d'heures

Dans les 3 Haute-Ecoles, le volume horaire lié à ce cours est de 12h. En discutant avec certains psychopédagogues de ces établissements, ils se rendent compte que les contenus d'enseignement se voient restreints et parfois bâclés par manque de temps. De plus, les étudiants se focalisent sur leur stage et les autres cours, car il n'y a pas de cours lié au mémoire en Bloc 2. Le mémoire est un marathon demandant une méthode de travail particulière qu'il faut inculquer aux étudiants. Pendant mon Master en sciences de l'éducation, j'ai été étudiant-assistant pour le cours "Méthodes de recherche en éducation" et j'ai pu remarqué plusieurs éléments en lien avec ce que disent ces professeurs :

- Les étudiants ne semblent pas maitriser les normes d'un travail de recherche. Est-ce les contenus des cours qui sont dispensés d'une manière inadaptée ?

- Les étudiants ont des difficultés à travailler dans le temps. Est-ce un point à aborder durant le cours ?

- Les étudiants ne maitrisent pas suffisamment les normes APA. Faut-il utiliser un logiciel pour les aider ?

Je pense qu'augmenter le nombre d'heures de cours de 12h à 24h (et donc passer de 1 ECTS à 2 ECTS) permettrait une plus large latitude dans les contenus d'enseignement.

Dans le décret, il est indiqué que 15 crédits doivent être attribué à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique. Il y a également 15 crédits laissé à l’appréciation de l'institution. Il est donc tout à fait imaginable que ce cours augmente son volume horaire et ses ECTS. Pour autant, il faut que les contenus ajouter ou modifier aient du sens.

Contenus

En prenant en compte les contenus des fiches UE des 3 Haute-Ecoles, je me suis rendu compte que les exigences et la matière sont presque identiques avant et après la réforme. Cependant, un mémoire est un travail différent d'un travail de fin d'étude. Les normes universitaires ne sont pas les mêmes que celles de la Haute-Ecole. Pour continuer sur cette lignée d'arriver à une meilleure adéquation en volume horaire, quelques contenus peuvent se rajouter aux apprentissages de l'étudiant. L'objectif n'est pas de doubler les notions, sinon l'intérêt premier de donner plus de temps aux étudiants d'assimiler la matière n'est pas respecté. Je pense qu'il serait plus judicieux de donner des outils et des exemples aux étudiants pour les aider à maitriser les attendus de base.

Pour les difficultés liées aux normes APA, l'outil "Zotero" pourrait aider les étudiants. De même, l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait être abordée en proposant des outils d'aide à la rédaction ou à la recherche documentaire ("researchrabbitapp" par exemple). De cette manière la difficulté de choisir des sources est également levé.

Dans le volume horaire ajouté, un point sur une élaboration d'un calendrier de travail pourrait guider les étudiants et les accompagner sur les années d'études restantes. Cela pourrait contrer le fait que les étudiants ne savent pas organiser leur travail dans le temps. De plus, leur futur métier demande une organisation sur l'année avec une planification matière à long terme. Le calendrier du mémoire leur permettra dès lors de mobiliser des compétences pour leur profession également.

Description du cours

Mon cours "Initiation à la recherche, notion d'épistémologie et préparation au mémoire" est une première introduction au monde de la recherche scientifique. Ce cours serait donner en Bloc 2 pour qu'il ne soit pas trop éloigné du véritable travail de rédaction du mémoire et pour que les étudiants aient déjà eu une première année dans un établissement d'enseignement supérieur. Je pense qu'il est important d'attendre le Bloc 2 pour que les étudiants aient déjà commencé à intégrer les attentes de la Haute-Ecole et les normes associées. De plus, avec une première année axée plutôt autour de cours théoriques, les étudiants auront une base de matière à discuter pour l'élaboration d'un projet de recherche.

Avec le décret (FWB, 2021), le mémoire devient le travail final de ces études. Un mémoire à un objectif académique plus stricte en terme de recherche, de normes scientifiques et d'attentes en terme de travail à fournir. La différence entre un travail de fin d’étude (TFE) et un mémoire repose principalement sur les objectifs, le niveau d'exigence et les attentes pédagogiques (Glorieux, 2016). Le TFE, réalisé souvent dans le cadre d’un bachelier professionnalisant ou d’une formation orientée vers la pratique, vise à démontrer la capacité de l’étudiant à appliquer ses connaissances théoriques dans un contexte concret, souvent lié à une expérience de terrain comme un stage ou un projet spécifique. L’approche est principalement pratique, avec une recherche documentaire limitée, dont le but est d’appuyer une intervention ou une réflexion directement applicable. Les normes scientifiques sont présentes, mais moins ancrées, moins strictes. En revanche, le mémoire, exigé presque dans une majorité de master, s’inscrit dans une démarche plus académique et scientifique. Il demande une réflexion théorique approfondie et une méthodologie rigoureuse pour explorer une problématique originale (Glorieux, 2016). Le mémoire ne se limite pas à l’application des savoirs, mais vise plutôt à contribuer à l’avancement des connaissances dans un domaine précis. L’étudiant est attendu sur sa capacité à formuler une problématique claire, à s’appuyer sur un cadre théorique solide, et à produire une analyse critique de ses résultats en utilisant une méthodologie robuste.

Ainsi, là où le TFE met en avant la dimension pratique et professionnelle des compétences acquises, le mémoire exige un engagement intellectuel plus important, en évaluant la capacité de l’étudiant à mener une recherche autonome et à s’inscrire dans une tradition scientifique. Les attentes en termes de profondeur, de rigueur méthodologique et de réflexion critique semblent plus élevées pour le mémoire.

C'est dans ce cadre là que ce cours mérite une restructuration à mon sens. Les étudiants, d'après mon expérience d'étudiant-assistant et mes observations en stage (visible dans l'onglet "Musculosquelettique"), ont malgré tout des difficultés avec les normes scientifiques, ne sont pas bien préparés à un travail de ce type (souvent leurs travaux scientifiques manquent de structure et sources vraiment scientifiques). Avec le passage à un mémoire, il faut armer les étudiants d'outils méthodologiques et de normes scientifiques pour qu'ils puissent appréhender ce nouveau type de travail d'une manière plus sereine.

Pour imaginer la fiche UE, je me suis basé d'abord sur un support issu du livre sur le design pédagogique que nous avons abordé de Madame Postiaux (Lanarès, Sylvestre et Laperrouza, 2023). C'était plus simple pour moi d'avoir un canevas pour me lancer. J'ai pu ainsi compléter les premiers éléments essentiels avant de me séparer du canevas pour pouvoir exposer mes idées à ma manière.

Fil conducteur

Description des 12 séances de mon cours (12 séances de 2h de cours)

Introduction à la recherche et au mémoire

La recherche en éducation : pourquoi et comment ?

Importance et utilité de la recherche en sciences de l’éducation et en didactique.

Aspects conceptuels et formels d’un mémoire, critères d’évaluation

Qu’est-ce qu’un mémoire ? Objectifs, structure, administratif et attentes d'un mémoire.

Fondements théoriques et éthiques de la recherche

Quelques notions d’épistémologie de la recherche, notion de neuromytheComprendre les fondations de la démarche scientifique et éviter les idées fausses.

Poser et construire le problème

Importance de la problématisation et de la construction du problème (travailler de manière transversale dans ce cours).

Fondements théoriques et éthiques de la recherche

Notion de plagiat

Éthique dans la recherche, définition et conséquences du plagiat.

Fiabilité des sources

Comment évaluer et utiliser des sources crédibles.

Fondements théoriques et éthiques de la recherche

Attendus du décretNotions et exemples de recherche-action et de recherche-collaborative.

Education aux choix

Apprendre à choisir un sujet qui nous stimule pour s'engager dans ce long travail.

Approches conceptuelles et méthodologiques

Cadre conceptuel de la recherche en sciences de l’éducation et en didactique : types de recherche

Recherche qualitative, quantitative, et mixte.

Approches conceptuelles et méthodologiques

Problématisation, question de recherche, hypothèse, objectifs de rechercheConstruire une problématique pertinente et des questions de recherche claires.

Approches conceptuelles et méthodologiques

Etat de l’art, argumentation

Synthèse critique de la littérature pour positionner son travail.

Outils et technique pour la recherche

Recherche en bibliothèque et en ligneUtilisation des catalogues et bases de données pour trouver des ressources.

Outils et technique pour la recherche

Norme bibliographique APA (Zotero)

Introduction à la gestion des références avec Zotero.

Utilisation de l’outil d’intelligence artificielle researchrabbitapp (et autres)

Aide à la découverte et à l’organisation de la littérature scientifique.

Méthodes de collecte et d'analyse de données

Début d’aspects méthodologiques, recueil et traitement des donnéesIntroduction aux outils et techniques pour recueillir et analyser des données.

Méthodes de collecte et d'analyse de données

Début d’aspects méthodologiques, recueil et traitement des données

Introduction aux outils et techniques pour recueillir et analyser des données.

Organisation et gestion du mémoire

Elaboration d’un calendrier de travail

Planifier efficacement les étapes de réalisation du mémoire.

Exemples

Analyse d’exemples concrets de mémoires pour illustrer les notions.

Pour avoir une vision plus synthétique de toutes ces informations, voici un mindmap résumé. Je l'ai imaginé comme étant pratique pour moi, il ne le sera donc peut-être pas spécialement pour vous. Je me suis basé sur le mindmap proposé par Madame Postiaux dans le cours EDUC-E609.

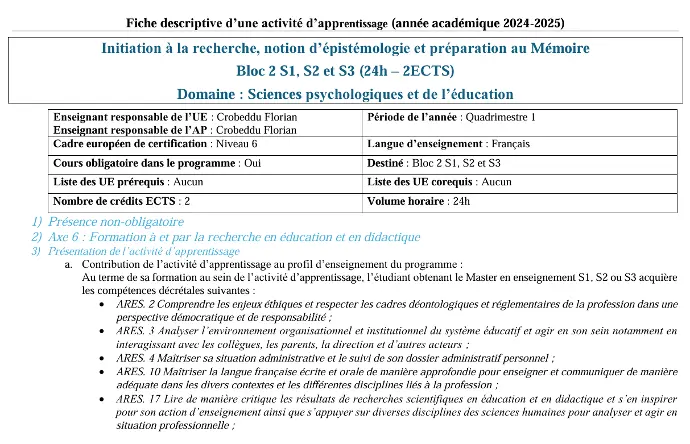

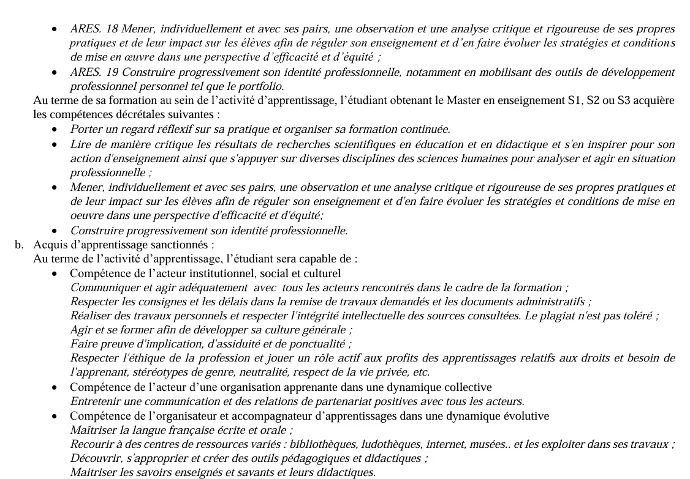

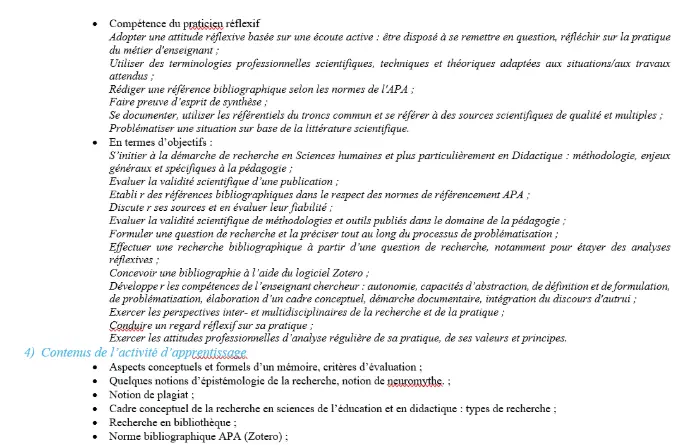

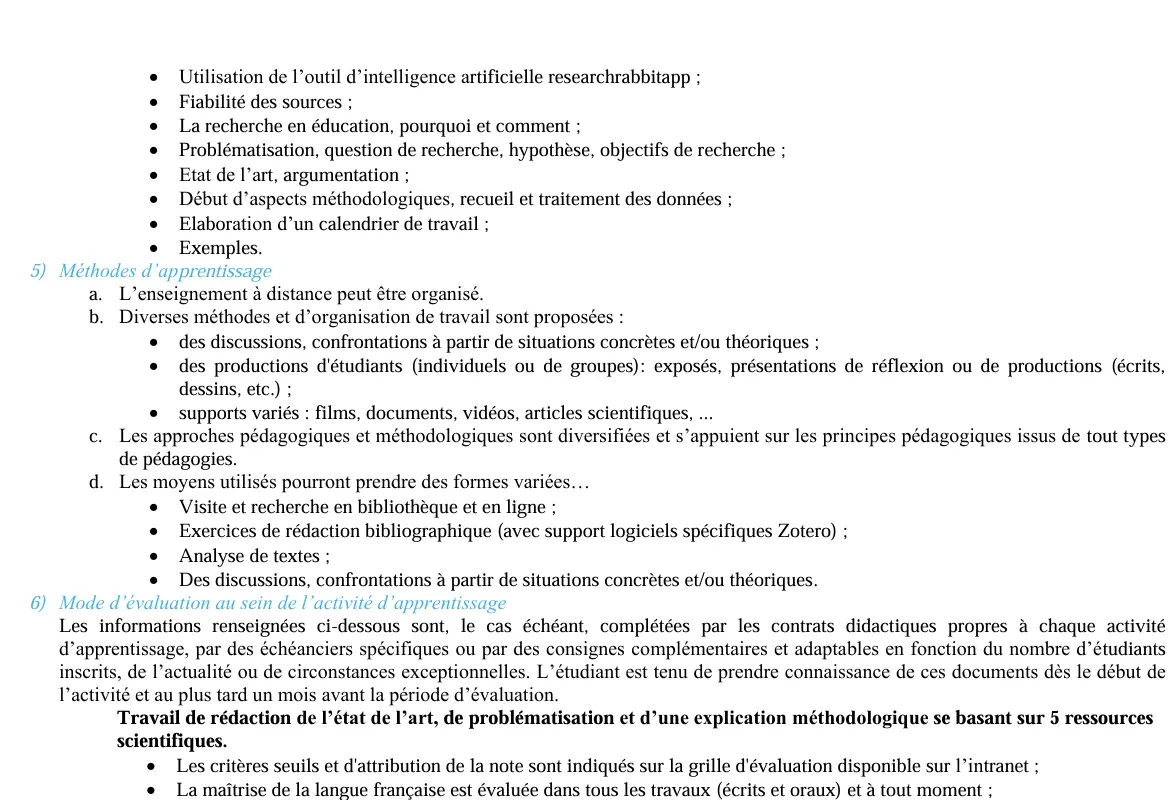

Voici la fiche UE que j'ai créé en conséquence des points cités ci-dessus. Je me suis basé sur celles établies par les 3 Haute-Ecoles (elles sont téléchargeables via les boutons suivants).

Voici les timecodes des différents points que je mets en avant dans cette vidéo :

00:00 - 00:54 : introduction 00:54 - 02:10 : augmentation du nombre d'heures et d'ECTS

02:10 - 03:27 : recherche d'articles scientifiques 03:27 - 05:48 : structure d'une recherche scientifique

05:48 - 07:56 : 1e séance de cours 07:56 - 09:13 : déplacement en Bloc 2

09:13 - 13:20 : 2e, 3e et 4e séances de cours 13:20 - 15:54 : 5e, 6e et 7e séances de cours

15:54 - 18:17 : 8e et 9e séances de cours 18:17 - 18:55 : 10e et 11e séances de cours

18:55 - 20:56 : 12e séance de cours 20:56 - 22:18 : conclusion

Dans la vidéo, j'aborde le fait que mon TFE de Bachelier et mon mémoire de Master ont reçu tous les deux une très bonne note, mais qu'ils ont de forts écarts en termes de normes scientifiques. Un power point est disponible, en cliquant sur le bouton suivant, pour mieux comprendre ce sentiment que j'évoque.

Pour m'aider dans l'imagination de cette fiche UE, plus spécifiquement sur la manière de l'imaginer, je me suis basé sur quelques chapitres du livre de Leduc (2013). Cette lecture m'a surtout permis de mieux cerner l'utilité de cette fiche, tant pour le futur potentiel psychopédagogue que je serais, que pour les futurs étudiants qui assisterons à mes cours. Une fiche UE est plus qu'un simple document officiel qui est une obligation légale, c'est un document qui permet de cadrer les attentes d'un cours. Si elle est bien réalisée, elle peut diminuer la différence de compréhension entre les élèves qui possèdent davantage la culture scolaire et ceux qui en sont plus éloignées.

En élaborant le contenu de la fiche UE, j'avais initialement choisi une approche assez minimaliste. Mon objectif était de rester concentré sur l'essentiel, en évitant de surcharger les étudiants avec trop de notions, afin de garder une structure simple et accessible. Je pensais que moins, c'est mieux, et j'avais peur qu'un contenu trop riche ne crée de la confusion ou une impression de complexité inutile. Cependant, au fil des semaines, grâce à mes échanges avec d'autres professionnels, notamment mon maitre de stage, mes discussions lors des cours de master, et surtout mes expériences de stage, ma vision a évolué. Chaque rencontre, chaque situation sur le terrain, chaque retour d'expérience m'a poussé à intégrer progressivement des notions que je considère désormais indispensables pour enrichir ce cours. Des concepts comme la posture réflexive, l'épistémologie, l'utilisation de sources scientifiques, ou encore la question du numérique et de l'intelligence artificielle, se sont imposés comme essentiels, car ils sont devenus indissociables, pour moi, d'une formation sérieuse à la recherche en éducation. Au lieu de les percevoir comme des ajouts superflus, j'ai réalisé qu'ils apportaient une cohérence et une profondeur à l'ensemble. Ce parcours m'a appris que construire un cours, c'est avant tout un processus dynamique, où les choix peuvent évoluer grâce aux interactions, aux échanges et à l'analyse réflexive. Un des retours que j'ai eu à mi-parcours sur la conception de ce cours est qu'il est peut-être trop chargé. Pour comprendre davantage mon positionnement, j'ai développé cet aspect dans une réflexion plus longue.

Réflexion sur le cours trop complet

L'examen de ce cours

Un travail et pas un examen en session

Le travail écrit offre aux étudiants la possibilité de s’inscrire dans un processus d’apprentissage en profondeur, en leur donnant le temps de lire, de réfléchir, de structurer leur pensée, de revenir sur leurs formulations et de construire progressivement leur raisonnement. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer des savoirs acquis, mais de leur permettre de les mobiliser activement, de les articuler, et surtout de les interroger à la lumière de problématiques éducatives. Cette temporalité plus longue encourage la maturation des idées, la mise en lien entre les concepts, et, il me semble, une appropriation plus personnelle du contenu.

L’évaluation proposée (rédaction d’un état de l’art, d’une problématique et d’une ébauche de méthodologie, à partir d’au moins cinq sources scientifiques) vise à initier les étudiants à la logique de production scientifique et à les préparer à la rédaction de leur mémoire. Elle constitue un exercice, qui anticipe les exigences méthodologiques, théoriques et formelles du travail de fin d’études. Le travail permet également de renforcer des compétences transversales clés pour le métier d’enseignant, telles que l’autonomie, la rigueur, la gestion du temps, l’analyse critique, la capacité à problématiser des situations professionnelles, ou encore l’aptitude à intégrer différentes perspectives théoriques. Il invite l’étudiant à entrer progressivement dans une posture réflexive (comme le demande le décret), à questionner ses pratiques, à documenter ses choix pédagogiques et à développer une identité professionnelle. Aussi, le fait de passer par un travail et non un examen en session permet d'appréhender et de maitriser les outils numériques et d'IA plus sereinement. En effet, les étudiants pourront prendre le temps de tester les outils proposés en cours.

Ce travail n’est pas uniquement un dispositif d’évaluation : il est pensé comme une étape formative à part entière. Les étudiants doivent trouver un promoteur, compléter des documents administratifs, s'interroger... Il permet aux professeurs de formuler des retours personnalisés, de proposer des pistes d’amélioration, d’ajuster leurs accompagnements pédagogiques et de favoriser un dialogue. Il s’inscrit ainsi pleinement dans une logique de formation à et par la recherche, en cohérence avec les attendus du programme et les compétences décrétales à développer.

Attendus

L’objectif principal du travail est de guider l’étudiant dans la rédaction d’un état de l’art, la formulation d’une problématique et l’esquisse d’une méthodologie, le tout basé sur au moins cinq sources scientifiques. Ces trois dimensions sont des piliers d'un mémoire. En introduisant ces compétences dès le Bloc 2, les étudiants disposent d’un socle méthodologique relativement stable sur lequel ils pourront s’appuyer dès l’année suivante. Cela pourrait permettre de réduire l’angoisse liée au mémoire et favorise une entrée progressive et accompagnée dans la posture de chercheur, tout en leur offrant un cadre sécurisant pour s’entraîner à ces exigences. Ce cours et le travail demandé participent activement à la construction de leur identité professionnelle d’enseignant-chercheur. En leur apprenant à problématiser une situation pédagogique à partir de la littérature scientifique, on les forme à adopter une posture réflexive sur leur pratique (une compétence sollicitée par le décret). Cela les prépare également à mener des projets professionnels sur une longue période, un peu comme les stages. De plus, les étudiants auront une certaines latitude à changer de sujet ou à modifier leur sujet lors de l'année suivante. Ce premier travail permet de les confronter aux attendus du mémoire.

Bibliographie

Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : The Cognitive Domain. David McKay Co Inc.

Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. Le sens commun.

Décret modifiant le décret du 7 févier 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Décret de la Communauté française du 2 décembre 2021. Moniteur belge, 2 février 2022.

Glorieux, C. (2016). Mémoires professionnels, mémoires d'application et autres travaux de fin d'études - Concepts utiles et dispositifs didactiques. Presse universitaire de Namur.

Lanarès, J., Sylvestre, E. & Laperrouza, M. (2023). Design pédagogique. Epistémé.

Leduc, L. (2013). Rédiger des plans de cours. De la théorie à la pratique. De Boeck.