Dynamique motivationnelle

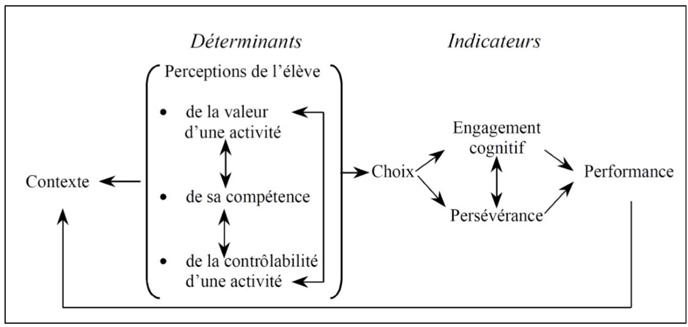

La dynamique motivationnelle (Viau et Louis,1997)

La dynamique motivationnelle (Viau et Louis,1997)

Nous constatons que ce schéma se constitue de trois grandes phases. Tout d’abord, nous partons d’un contexte initial, une situation d’apprentissage. A cela viennent se greffer en premier lieu les déterminants. Selon Viau et Louis (1997), les déterminants sont les facteurs internes et ils se divisent en trois systèmes de perceptions. Ce sont ces derniers qui nous intéressent le plus. En second lieu viennent s’ajouter les indicateurs. Ce sont les choix que les élèves/étudiants feront face à l’activité. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents déterminants qui peuvent provoquent une dynamique motivationnelle.

- La perception de la valeur de la tâche (le sens) : C’est la signification, la portée que l’élève donne à la tâche, son importance. L’enseignant doit amener l’élève à reconnaitre la valeur d’une tâche dans son parcours scolaire. L’enseignant peut, par exemple, articuler ses leçons par rapport aux champs d’intérêt de ses élèves. Plus l’élève reconnait cette signification, plus il va attribuer de l’importance à cette tâche ;

- La perception des exigences de la tâche (la complexité) : Les situations doivent être adaptées aux compétences des élèves. Si les élèves ont un sentiment d’incapacité devant la tâche, il y aura un refus de l’entreprendre, un appel à des mécanismes de défense, une indifférence par rapport à l’activité, un découragement. Pour éviter ce mouvement de recul, l’enseignant doit bâtir de la confiance. Si les situations d’apprentissage sont adaptées aux capacités des élèves, ils auront la capacité d’en acquérir des nouvelles. L’enseignant doit prendre en compte les besoins et les difficultés. Le degré d’engagement des élèves va dépendre du rapport entre le niveau de complexité de la tâche et la valeur qu’elle a pour eux. Ils expliquent également que cette perception provient de cinq facteurs :

- La persuasion : L’enseignant doit toujours essayer de convaincre les élèves de leurs capacités à réussir une tâche ;

- Les performances scolaires antérieures des élèves : Les élèves ont dû faire face à des échecs ou à des réussites durant leurs parcours. Si la tâche actuelle ressemble à une tâche qu’ils ont déjà effectuée, ils vont se souvenir du résultat qu’ils avaient obtenu ;

- Les réactions psychologiques et émotives : Ils parlent surtout de la nervosité. Selon eux, si un élève se sent nerveux, il aura tendance à se rabaisser et à se sentir incapable de réussir la tâche demandée ;

- L’observation de ses camarades : Ils expliquent que les élèves assimilent parfois mieux en observant leurs camarades que leur professeur ;

- L’enseignement : Les élèves qui ont le sentiment d’être compétents auront tendance à s’engager davantage.

- La perception de la contrôlabilité de la tâche (les chances de réussite) : Lorsque les élèves jugent que les critères de réussite et les conditions de réalisation sont un défi raisonnable, la réussite ne dépendra que d’eux. Ils ont un contrôle sur la tâche. Pour favoriser l’engagement des élèves, l’enseignant doit avoir des attentes réalistes ou du moins, réalisables. Si les élèves voient que les critères de réussite sont au-delà de leurs capacités, ils trouveront que la tâche est irréalisable et ne prendront pas la responsabilité de s’y impliquer. L’enseignant doit faire en sorte que les élèves se sentent capables de réussir. L’enseignant doit lui fournir de l’assistance et de bonnes conditions de travail.

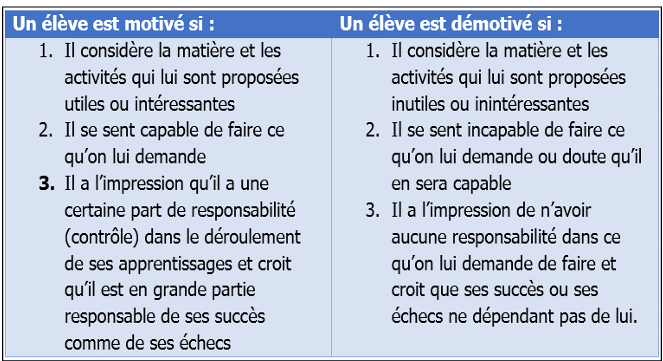

Ces trois perceptions sont à la base de la dynamique motivationnelle. Le tableau suivant résume les dires de Viau et Louis.

Résumé des déterminants (Viau et Louis, 1997)

Résumé des déterminants (Viau et Louis, 1997)

Motivation intrinsèque et extrinsèque

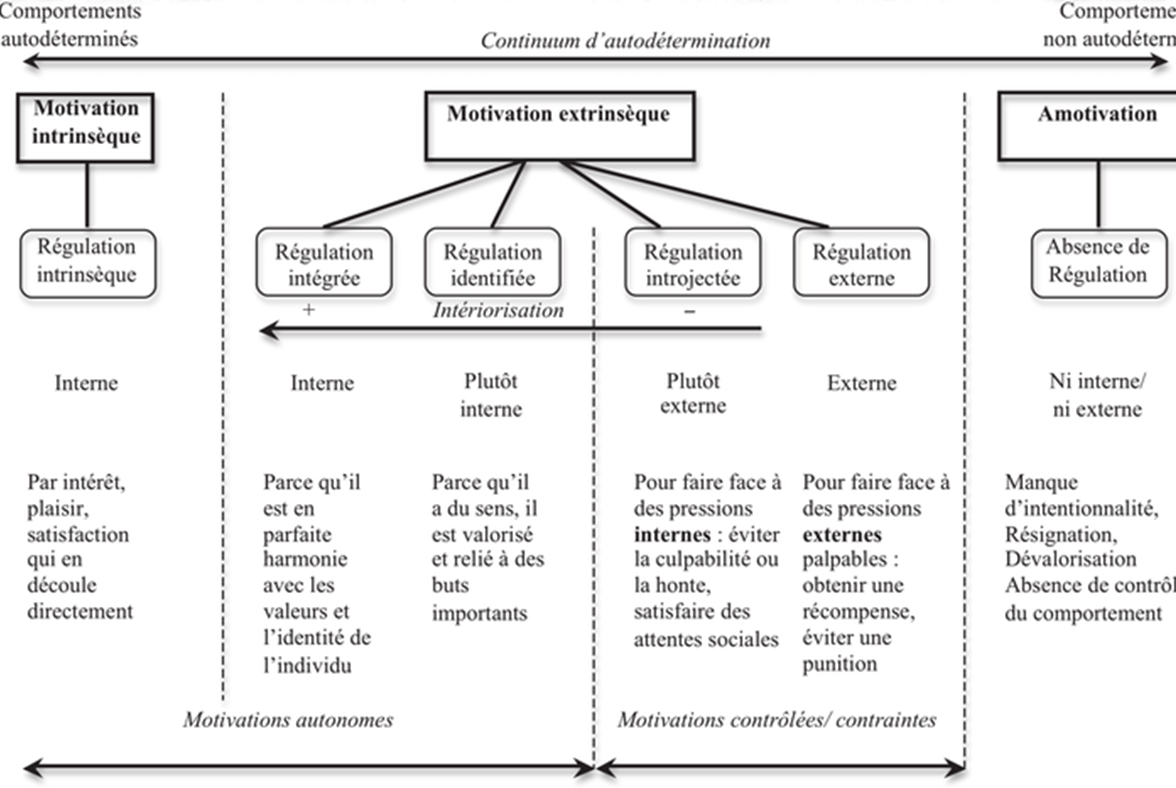

La motivation intrinsèque et extrinsèque sont deux concepts fondamentaux développés par Deci et Ryan (1985) dans leur théorie de l’autodétermination. Cette théorie explore les facteurs qui favorisent la motivation humaine et le bien-être psychologique. Elle distingue deux types principaux de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, ainsi que les conditions nécessaires pour que ces motivations s’épanouissent.

La motivation intrinsèque se réfère à l’engagement dans une activité pour le plaisir ou la satisfaction qu’elle procure en elle-même, sans attendre de récompenses externes. Par exemple, une personne qui apprend à jouer d’un instrument parce qu’elle aime la musique agit par motivation intrinsèque. Ce type de motivation est associé à une meilleure performance, une plus grande persistance et un plus haut niveau de bien-être.

En revanche, la motivation extrinsèque dérive de facteurs externes à l’individu, comme des récompenses matérielles, la reconnaissance sociale ou la peur des sanctions. Elle inclut une gamme de régulations allant de l’externalisation totale (par exemple, étudier pour éviter une punition) à l’intériorisation partielle (par exemple, étudier pour atteindre un objectif personnel valorisé).

L’un des apports clés de la théorie de l’autodétermination est de souligner que la motivation extrinsèque peut être transformée en une forme plus autonome. Cette transformation se produit lorsque les individus intègrent des régulations externes à leur propre système de valeurs. Par exemple, un étudiant qui développe un intérêt personnel pour une matière initialement imposée par l’école peut évoluer vers une motivation plus autodéterminée.

Motivation intrinsèque et extrinsèque (Decy et Ryan, 1985)

Motivation intrinsèque et extrinsèque (Decy et Ryan, 1985)

Plus largement, il y a trois besoins psychologiques fondamentaux qui soutiennent la motivation intrinsèque et l’autodétermination (Decy et Ryan, 1985) : la compétence, l’autonomie et l’appartenance. La compétence fait référence à la capacité à maîtriser des tâches et à se sentir efficace dans ses actions. L’autonomie concerne le besoin de se sentir acteur de ses choix et de ses comportements. Enfin, l’appartenance se rapporte au besoin de connexion sociale et de soutien.

A l'aide du bouton ci-dessous, vous retrouverez la page précédente pour continuer la lecture.

Bibliographie

Decy, E., & Ryan, R. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19 (2), 109-134.

Viau, R., & Louis, R. (1997). Vers une meilleure compréhension de la dynamique motivationnelle des étudiants en contexte scolaire. Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l’éducation, 22 (2), 144–157. https://doi.org/10.2307/1585904.